2. Kapitel: Intimes Schreiben bei Rahel Levin Varnhagen

Pauline Wiesel (1778–1848), geb. Cesar, lernt Rahel Levin Varnhagen Mitte 1790 kennen. Obwohl Wiesel 1808 die Stadt verlässt und sich die beiden nur selten sehen können, reißt der innige Briefwechsel bis zu Levin Varnhagens Tod nicht ab. Wiesel ist eine der wenigen nichtjüdischen Frauen, mit denen sie einen solchen intensiven Austausch pflegt. Sie sieht in der gesunden, lebensfrohen „Pölle“ ein persönliches Gegenstück, das sie ergänzt und ihr trotz aller Unterschiede gleichgesinnt ist. Und sie bewundert die Freundin für ihren Mut, ihr Bedürfnis nach Liebe jenseits der eigenen lieblosen Ehe trotz gesellschaftlicher Ächtung auszuleben. Dennoch stellen die räumliche Entfernung der beiden ebenso wie zahlreiche verpasste oder unbeantwortete Briefe das Vertrauen und Verstehen der Freundinnen vor kommunikative Probleme. Rahel Levin Varnhagen kompensiert das Minimum physischer Nähe brieflich nicht nur mit maximaler Anteilnahme am Leben, Lieben und Leiden der Freundin, mit emphatischen Liebesbekundungen, die der Beziehung Exklusivität verleihen sollen, und mit ständigen Kalkulationen der Mittel und Wege, wie ein persönliches Wiedersehen und das Gespräch unter vier Augen angebahnt werden kann. Sie arbeitet vielmehr auch mit rhetorischen Strategien, die Wiesel trotz körperlicher Abwesenheit in eine gemeinsam geteilte Gegenwart versetzen sollen: mit umfangreichen Selbstverortungen in Zeit und Raum und szenischen Momentaufnahmen, in denen Pauline zwar nicht vor Ort, aber im Geiste mit dabei ist.

Weitere Stationen

-

Rahel Levin Varnhagen (1771 – 1833), Brief an Pauline Wiesel (1778–1848) in Bern, Berlin, 12. März 1810

1 Seite (faksimiliert), 24 x 20 cm Sammlung Varnhagen, Biblioteka Jagiellońska, Krakau

-

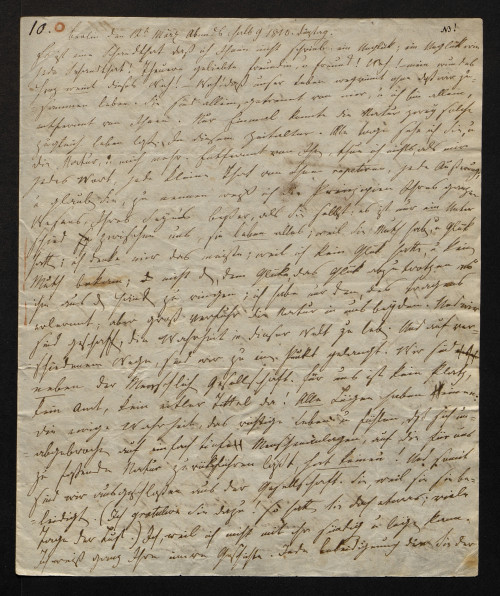

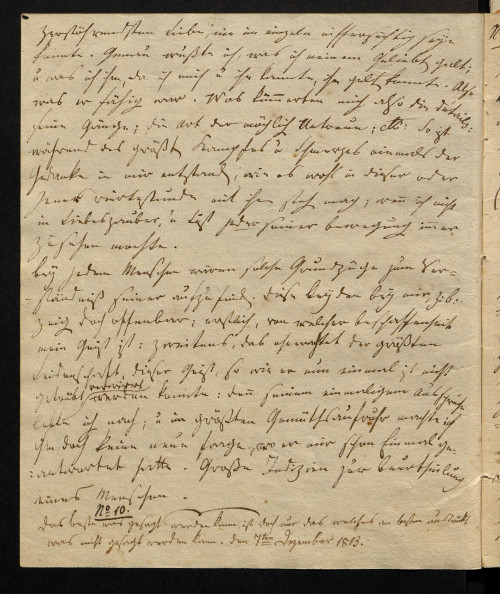

Rahel Levin Varnhagen (1771 – 1833), „Tagebuch D“, Nr. 10, 7. Dezember 1813

-

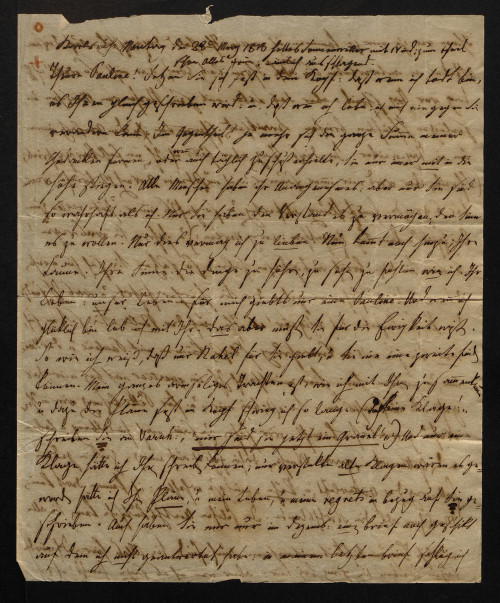

Rahel Levin Varnhagen (1771 – 1833), Brief an Pauline Wiesel (1778–1848) in Murten, Karlsruhe, 28. März 1818

1 Seite (faksimiliert), 24,5 x 20,5 cm Sammlung Varnhagen, Biblioteka Jagiellońska, Krakau

-

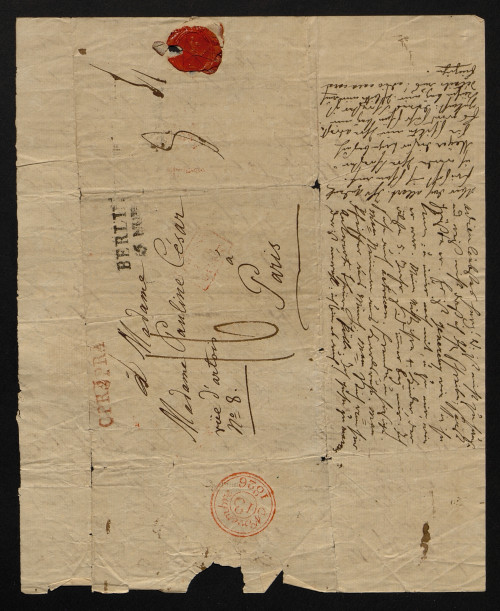

Rahel Levin Varnhagen (1771 – 1833), Brief an Pauline Wiesel (1778–1848) in Paris, Berlin, 5. November 1826

2 Seiten, recte, verso (faksimiliert), 20 x 24,5 cm Sammlung Varnhagen, Biblioteka Jagiellońska, Krakau

-

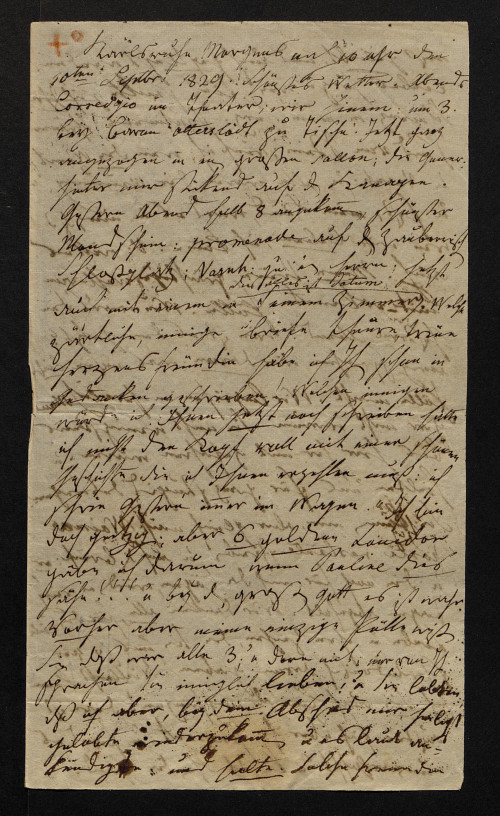

Rahel Levin Varnhagen (1771 – 1833) Brief an Pauline Wiesel (1778–1848) in Baden, Karlsruhe, 10. September 1829

2 Seiten (faksimiliert), 22,5 x 13 cm Sammlung Varnhagen, Biblioteka Jagiellońska, Krakau