2. Kapitel: Intimes Schreiben bei Rahel Levin Varnhagen

Rahel Levin Varnhagen ist zeitlebens bemüht, sich als aufgeklärte Jüdin in ihrem christlich geprägten Umfeld zu integrieren. Dass sie insbesondere zu nichtjüdischen Personen mit Rang und Namen enge Kontakte knüpft, steht mit diesen Bemühungen in einem direkten Zusammenhang. Im Sommer 1811 lernt sie auf Vermittlung ihres späteren Ehemanns Karl August Varnhagen (1785 – 1858) den Autor Clemens Brentano (1778–1842) kennen. Levin Varnhagen und Brentano sind voneinander angetan und tauschen sich brieflich aus. Doch die Freundschaft ist von Beginn an vergiftet. Nicht nur erfährt Levin Varnhagen kurz darauf, dass Brentanos Schwester – die seit März 1811 verheiratete Bettina von Arnim (1785 – 1859) – sie als „garstige, zudringliche Jüdin“ bezeichnet habe; vielmehr übermittelt auch Brentano brieflich „wahre Kränkungen und Beleidigungen“. Die Vorurteile der Brentanos/von Arnims sind als Teil der sich in den 1810er Jahren verschärfenden antijüdischen Ressentiments zu begreifen, die sich auch in Achim von Arnims (1781– 1831) ebenfalls 1811 gegründeter „Deutschen Tischgesellschaft“ niederschlagen. Juden, Konvertierte und Frauen waren aus dieser „Gesellschaft“ kategorisch ausgeschlossen. Trotz der Anfeindungen ist Levin Varnhagen gewillt, das Verhältnis zu den Brentano-Geschwistern zu klären. Sie sucht die gemeinsame Reflexion im Briefgespräch und übt sich in „Langmuth“. Doch die Verstimmung reißt nicht ab. 1812 kommt es so weit, dass K. A. Varnhagen gegenüber Clemens Brentano öffentlich handgreiflich wird, um sich für die Schmähung seiner Verlobten zu rächen. Levin Varnhagen bricht den Kontakt zu Brentano 1813 ab. Im September 1814 lässt sie sich auf den Namen „Antonie Friederike“ taufen und heiratet den Mann, der sie die Demütigungen ihrer Vergangenheit mit seiner Liebe, seiner Überzeugung, vergessen lassen und sich zugleich in ihrer Nähe als etwas ganz Besonderes fühlen will.

Weitere Stationen

-

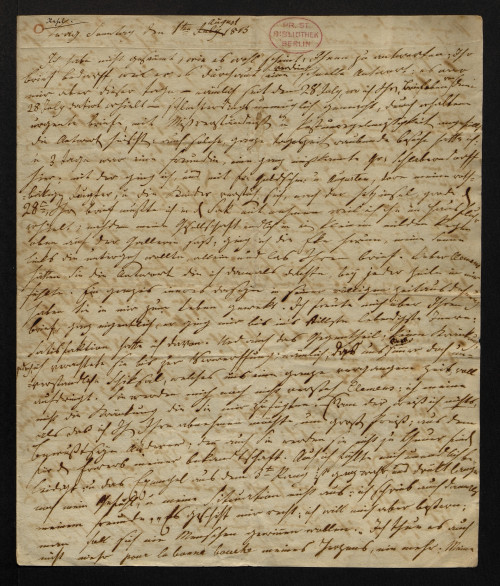

Rahel Levin Varnhagen (1771 – 1833), Brief an Clemens Brentano (1778–1842) in Wien, Prag, 1. August 1813

1 Einzel-, 1 Doppelseite (faksimiliert), 25,5 x 21 cm Sammlung Varnhagen, Biblioteka Jagiellońska, Krakau

-

Rahel Levin Varnhagen (1771 – 1833) „Bruchstücke aus Briefen und Denkblättern. Mitgetheilt von K. A. Varnhagen von Ense.“ Schweizerisches Museum, Jahrgang 1816, Drittes Heft, Aarau, Heinrich Remigius Sauerländer

Cover, fortfolgend Vorsatztitel und Seiten 354–355, Bayrische Staatsbibliothek (MDZ)

-

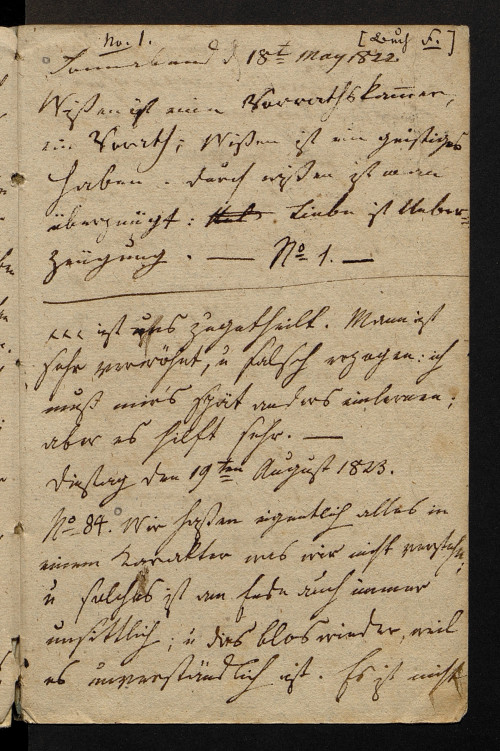

Rahel Levin Varnhagen (1771 – 1833), „Tagebuch F“, Nr. 84, 17. Januar 1824

2 Seiten (faksimiliert), 18,5 x 12 cm Sammlung Varnhagen, Biblioteka Jagiellońska, Krakau

-

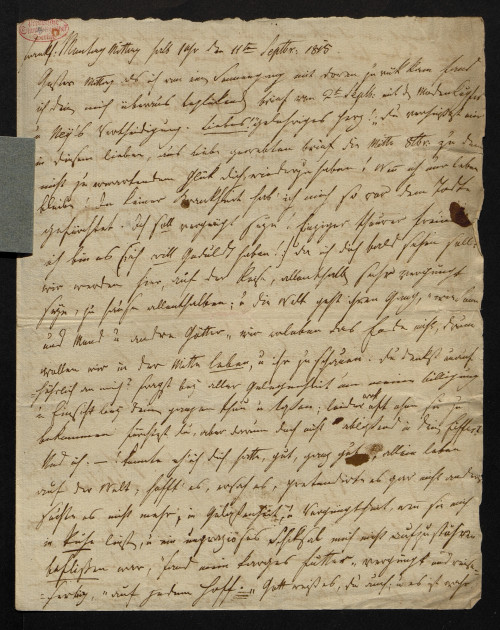

Rahel Levin Varnhagen (1771 – 1833), Brief an Karl August Varnhagen (1785–1858) in Paris, Frankfurt, 11. September 1815

1 Einzel-, 1 Doppelseite (faksimiliert), 24,5 x 19,5 cm, Sammlung Varnhagen, Biblioteka Jagiellońska, Krakau