2. Kapitel: Intimes Schreiben bei Rahel Levin Varnhagen

Ab 1793 stehen Rahel Levin Varnhagen und der Arzt und Schriftsteller David Veit (1771–1814) in einem gleich mehrfach intensiven Korrespondenzverhältnis. Denn es werden nicht nur viele und lange Briefe gewechselt, es geht in diesen Briefwechseln auch von Anfang an um sehr persönliche Inhalte: um Leidenschaften und Leidensgeschichten, die Idee der Liebe und das Wesen der Freundschaft, Selbsterkerkenntnis und Fremdverstehen sowie die Vorzüge und Schwächen des eigenen Schreibens. Levin Varnhagen sieht im gleichaltrigen und ebenfalls aus jüdischem Elternhaus stammenden Veit einen Briefpartner auf Augenhöhe: Ein gebildeter, literarisch begabter, reflektierter, scharfsinnig urteilender Mann, der ihre Wissbegierde ebenso teilt wie ihre Begeisterung für Literatur, Sprache, Philosophie und Ästhetik. Schon in einem ihrer ersten Briefe schwört sie ihren Briefpartner einerseits darauf ein, „immer ganz wahr zu sein“, andererseits nicht vom ‚Willen zu verstehen‘ abzurücken: „nicht verstehen geht gar nicht an!“ (2.11.1793). Levin Varnhagens anspruchsvolle Selbstverpflichtung, immer aufrichtig, freimütig, ja: rücksichtslos wahrhaft zu sein, um den anderen wie sich selbst lückenlos begreifen, und innigstes Vertrauen herstellen zu können, wird zur Bedingung der Kommunikation mit Veit – und führt zum ersten Konflikt, als letzterer einräumt, dass er seine 21 Briefe von „Rahel“ lieber verbrennen als einer Menschenseele zeigen wolle. Erst als Veit zurückrudert und unbeteiligten Lesenden Gleichgültigkeit und Unverständnis einer solch intimen Korrespondenz unterstellt, kann das freundschaftliche Briefgespräch über das Erfordernis und die Herausforderungen des „Wahr-Sprechens“ zwischen den beiden fortgesetzt werden.

Weitere Stationen

-

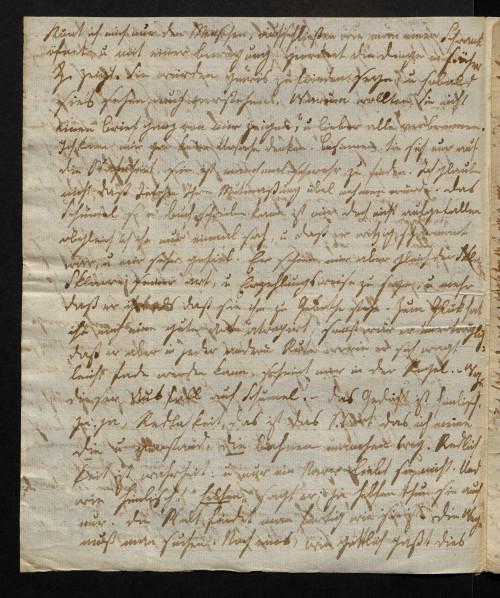

Rahel Levin Varnhagen (1771 – 1833), Brief an David Veit (1771–1814) in Jena, Berlin, 1. Juni 1795

2 Seiten (faksimiliert), 23 x 19 cm Sammlung Varnhagen, Biblioteka Jagiellońska, Krakau

-

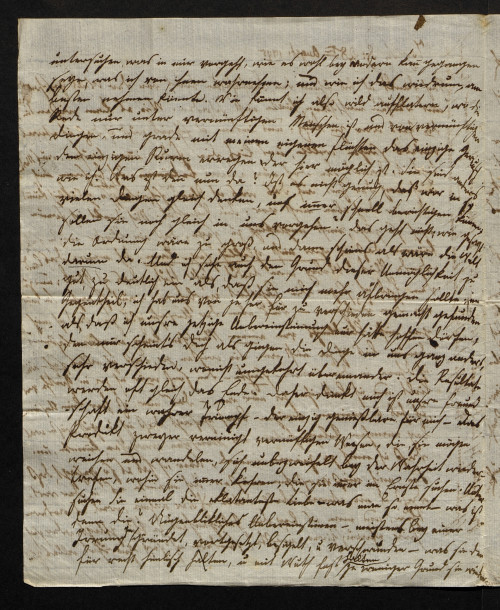

Rahel Levin Varnhagen (1771 – 1833), Brief an David Veit (1771–1814) in Jena, Teplitz, 28. August 1795

1 Doppelseite (faksimiliert), 23,5 x 19 cm Sammlung Varnhagen, Biblioteka Jagiellońska, Krakau

-

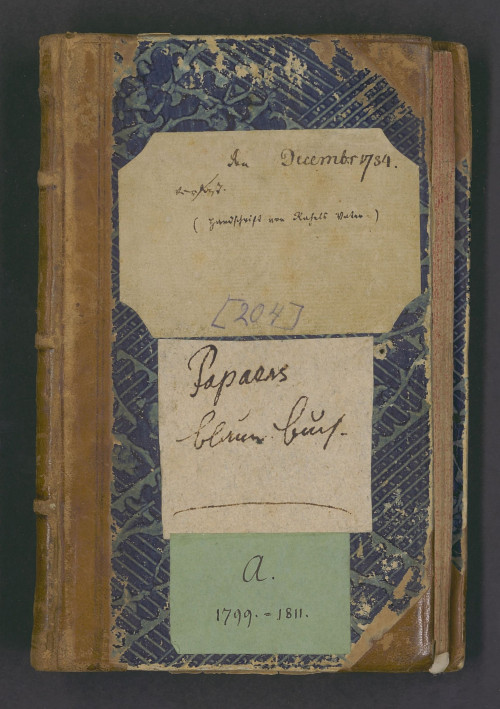

„Tagebuch A“

Buchdeckel und Eintrag vom März 1799: „Wenn man nur immer die Geschiklichkeit hätte, wahr seyn zu können …“